Information

新聞資訊

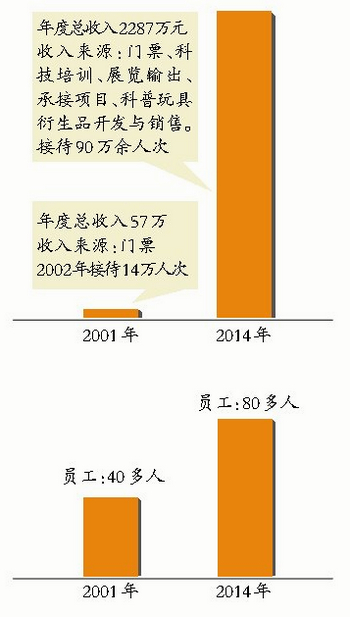

路橋集團下屬科技館團隊苦拼14年,館方收入增長(cháng)40倍

他們沒(méi)有一個(gè)人有過(guò)科技館工作經(jīng)驗,卻創(chuàng )建了全國知名的科技類(lèi)博物館;他們管理的廈門(mén)科技館建設規模并不大,吸引的客流量卻位居國內同行業(yè)第一梯隊;他們不懂場(chǎng)館運營(yíng),卻摸索出了一條公益與效益雙豐收的道路。他們的經(jīng)濟效益在國企廈門(mén)路橋集團中幾乎可以忽略不計,卻被路橋集團推為學(xué)習典型。廈門(mén)科技館管理團隊,到底有啥“秘訣”?

朝氣蓬勃的廈門(mén)科技館管理團隊成員

一群門(mén)外漢 對著(zhù)雞圈設想現代科技館

有些老廈門(mén)人知道,“廈門(mén)科技館”前身,是“廈門(mén)市青少年科技館”,位于火燒嶼。當年路橋集團曾利用海滄大橋東錨定,建了橋梁博物館,正考慮用位于火燒嶼的西錨定做點(diǎn)公益,恰巧市政府籌劃建一座青少年科技館,一拍即合。2001年5月,籌建團隊順勢成立,但成員都是門(mén)外漢。

比如,“元老”中,科技館館長(cháng)郁紅萍,雖然參與籌建過(guò)橋梁博物館,但沒(méi)去過(guò)任何一家科技館。總工程師霍文章,為項目負責人之一,做過(guò)一些企業(yè)科普方面工作,對科技館建設也是一竅不通。外聯(lián)部經(jīng)理蔡月松,當時(shí)做講解員,剛大學(xué)畢業(yè),專(zhuān)業(yè)是化工。

受條件限制,這個(gè)管理團隊在火燒嶼辦公時(shí),不得不對著(zhù)養有幾百只“錦雞”的雞圈,設想科技館未來(lái)的現代化模樣。因常在高溫下要走土路、穿梭施工棧橋,年輕時(shí)尚的郁紅萍,“常用裝備”改為平底球鞋、遮陽(yáng)大草帽。

最終,門(mén)外漢們的堅定付出有了回報,開(kāi)放前幾日,100多件互動(dòng)科普展品免費展出,十分震撼。廈門(mén)市民蜂擁而至,上不了船的,直接從簡(jiǎn)陋的施工棧橋擠上島。嚇得工作人員連夜拆橋。

不過(guò),開(kāi)業(yè)之初,市政府就敲定,青少年科技館要走企業(yè)化運營(yíng)路線(xiàn),主要收入來(lái)源只能依靠門(mén)票。而門(mén)票還只能執行公益票價(jià)。由于交通極不便利,加上項目?jì)热輪我唬_(kāi)放沒(méi)兩年,青少年科技館就門(mén)可羅雀,遇到生存困境。

蔡月松回憶,當時(shí)為維持運營(yíng),員工工資壓得極低。她那時(shí)剛大學(xué)畢業(yè),經(jīng)招聘成為一線(xiàn)講解員,月薪只有750元,一年后升為班長(cháng),才拿到850元。2002年,科技館曾經(jīng)想適當改善員工的收入水平,希望對一線(xiàn)30多名員工適當調資,調資幅度控制在50元至100元之間,總額2000多元,但管理團隊在討論時(shí)卻悲涼地發(fā)現,這2000多塊錢(qián),他們拿不出來(lái)。

爬梯子鉆頂棚 建館練就省錢(qián)本領(lǐng)

正因生存壓力大,科技館團隊“特摳門(mén)”。

2007年,在文化藝術(shù)中心建設新館時(shí),新館規劃建筑面積21000平方米,常設展廳面積10000平方米,但僅有4000萬(wàn)元的建設資金,這在同行看來(lái),“這點(diǎn)錢(qián)根本建不成一個(gè)像樣的館”。

“路橋人向來(lái)不服輸,只好想盡各種辦法開(kāi)源節流,能自己動(dòng)手就自己動(dòng)手。”郁紅萍說(shuō),在建館選材時(shí),團隊想采用國際最先進(jìn)的室內巴黎膜進(jìn)行布館,但是造價(jià)昂貴。于是,他們決定自己動(dòng)手做。當時(shí),他們想法很簡(jiǎn)單,認為巴黎膜造型做好后,里面做個(gè)夾層,嵌好燈具,打出的燈光一定會(huì )很柔和、也很漂亮。結果,裝完了,燈光一打出來(lái),鋼骨架的影子都投到巴黎膜上了。為了研究怎么打出最好的燈光效果,他們和施工方搭建了十來(lái)米的試驗段,結果,LED燈、泛光燈、聚光燈等試了個(gè)遍,還是不行。

最后,技術(shù)保障部負責人帶著(zhù)建設單位、監理公司相關(guān)負責人,直接“殺”到上海科技館,爬上十幾米高的梯子,鉆進(jìn)建好的膜結構學(xué)藝。回來(lái)后,又多次調整,最終達到了理想效果。光試驗這個(gè)膜結構,就花了兩個(gè)月。但不白折騰,上海科技館的膜結構,造價(jià)500多元/平方米,廈門(mén)科技館的只用了1/3的造價(jià)。

引領(lǐng)科技培訓市場(chǎng) 嘗試承接建館項目

科技館團隊成立至今,沒(méi)有 “等、靠、要”,而是堅定地“自謀出路”。

“游客來(lái)的少,我們走出去送科普上門(mén)。”蔡月松說(shuō)。游客少的時(shí)候,講解員們就排練科學(xué)小表演,每年走進(jìn)幾十所學(xué)校和社區,做公益科普宣傳,這樣慢慢把科技館的品牌打出去,帶動(dòng)人氣。

在蔡月松記憶中,2001年,連行政部任艷華也不輕松。那時(shí),她一邊把頭埋在一摞摞檔案中,整理建館檔案,一邊還忙著(zhù)編科普讀物、制作光盤(pán)、建網(wǎng)站、編寫(xiě)內部期刊,一個(gè)人同時(shí)干幾個(gè)人的活。

厚積薄發(fā),新館投用后,收入來(lái)源也由門(mén)票變成多種渠道。

他們指定專(zhuān)人了解、跟蹤廈門(mén)青少年校外培訓教育市場(chǎng),成立培訓中心,用近一年時(shí)間完成研究定位、研發(fā)課程和教師招募,第一季就招收培訓學(xué)員300多名。去年一年,廈門(mén)科技館招生達9000多人,成為國內最大的科技類(lèi)培訓中心。

他們借助報紙、網(wǎng)站、到外地推廣等宣傳方式,讓廈門(mén)科技館成功擠進(jìn)旅游市場(chǎng),成為廣東、浙江、江西、湖南、新疆等地親子游群體來(lái)廈目的地。

后來(lái),他們又打起了承建科技場(chǎng)館建設的主意。不但幫嘉蓮街道、樂(lè )海小學(xué)、集美小學(xué)建立了科技體驗館,還承建連江市科技館項目。其原創(chuàng )展覽也很搶手,比如上周剛開(kāi)展的“眼睛大冒險”,已有外地科技館表示要租展。

從57萬(wàn)到2287萬(wàn) 14年收入增40倍

“這兩年好了。”說(shuō)起現在,郁紅萍的眉頭舒展多了。

科技館的財務(wù)報表顯示,2014年,年度總收入達到2287萬(wàn)元,相比2001年,增長(cháng)40倍。

這兩年,廈門(mén)科技館多次與來(lái)自日本、臺灣、果殼網(wǎng)的頂級科普團隊合作,為廈門(mén)人提供世界級的科普資源和活動(dòng)。今年,科技館與廈門(mén)晚報社聯(lián)合主辦《最強大腦來(lái)了》活動(dòng),王峰、項天佑、孫虹燁空降廈門(mén)科技館,轟動(dòng)廈門(mén),這些合作,是郁紅萍一度不敢想像的。

路橋集團董事長(cháng)林小雄曾在集團年會(huì )上公開(kāi)表?yè)P,科技館團隊已經(jīng)從“蝸牛”變成 “金牛”了。

但郁紅萍不敢懈怠。因為國內、省內一批高投資、大規模的科技館正在建設中,未來(lái)的市場(chǎng)競爭將日趨白熱化,網(wǎng)絡(luò )購物,對科普玩具等衍生品銷(xiāo)售,沖擊不小。

郁紅萍說(shuō),科技館想要在未來(lái)繼續走得堅實(shí),需要“持續改進(jìn)、持續創(chuàng )新”,不斷提升為公眾提供科普服務(wù)的能力。廈門(mén)科技館將繼續與國內外優(yōu)秀的企業(yè)、學(xué)校合作,舉辦更多樣的科普活動(dòng),視野更加國際化。

名片

廈門(mén)科技館管理有限公司,是廈門(mén)科技館的運營(yíng)機構,成立于2001年6月,系廈門(mén)路橋建設集團有限公司下屬子公司。

年齡

14歲。

特點(diǎn)

像一只執著(zhù)的蝸牛,雖然行進(jìn)速度緩慢,但目標執著(zhù),遇到困難,會(huì )努力翻越或繞過(guò)去,但絕不放棄,絕不回頭。

成績(jì)

廈門(mén)科技館,是廈門(mén)市乃至福建省最具影響力的科普教育基地和教育中心。開(kāi)館至今,平均每年接待觀(guān)眾70萬(wàn)余人次,并獲得國家級“優(yōu)秀科普教育基地”、“國內最佳博物館”等殊榮20多項。2011年,廈門(mén)科技館應邀參加ASPAC(亞太科學(xué)中心協(xié)會(huì ))年會(huì ),作為“中國科技館的發(fā)展歷程”的六大重點(diǎn)場(chǎng)館之一,與中國科技館、上海科技館等其他五大國內科技館同臺向大會(huì )報告,發(fā)出自己的聲音。

數據

廈門(mén)科技館接待人數年年增長(cháng)